本文採用日本哲學家和辻哲郎 (1889-1960) 的風土論,參考臺灣哲學家洪耀勳所建構的臺灣風土文化觀,嘗試以風土論為香港文化自我意識之形成提供哲學解釋的理論框架。

根據和辻的說法,文化是人間與風土的互動;風土制約了人間的自我意識,使人在風土當中發現了自我,在歷史裡形成自我意識。因此和辻並非主張環境決定了文化,而是視自然作為文化自我意識呈現的契機。透過引入風土論的理論框架,本文指出:(一)香港的風土特性為乾濕雙重性、背河面海及山多平地少,(二)在英國殖民統治的歷史裡,香港人在背河面海及山多平地少的風土發現了個人主義自我意識,脫離了氏族的部落意識,因而走上不一樣的文化發展道路。

1935 年,和辻出版《風土》一書,提出要以「精神風土學」去重新考察風土如何約制文化之形成與發展;就在次年,臺灣哲學家洪耀勳受其啟發,寫下〈風土文化觀——在與臺灣風土的關連之下〉,嘗試建構臺灣的風土論;而今日,本文亦希望建構一個香港的風土論。

要理解和辻風土論,必須先簡單理解的赫德、海德格和黑格爾三位哲學家對他的影響。和辻早年深受德國哲學影響;1927 年,在日本政府支持下,他赴德深造,他亦在此時開始撰寫《風土》。和辻乘坐日本郵輪白山丸,經過中國(分別在上海及香港靠岸),穿越東南亞、南亞、西亞、地中海,最後到達法國後轉車前往柏林。

1927 年同時也是海德格出版其巨著《存在與時間》的一年;雖然由於德語口語能力問題,和辻在柏林期間似乎沒跟海德格太多直接交流,3但和辻的《風土》以至後來的《人間倫理學》始終圍繞著對海德格哲學的批評。

和辻認為,《存在與時間》的核心概念「此在」(Dasein),指意識到自身存有的經驗。在此經驗裡,人發現自己難逃一死,故海氏提出「存有趨於死亡」(Sein zum Tode) 一說。可是,和辻批評所謂「存有趨於死亡」,只是個人面對死亡時所感受的特殊經驗,而非人類日常生活的經驗(如果你天天也想死,建議向心理諮商師求助)。和辻認為,從人類整體來看,如狄爾泰所言,人實為「存有趨於生命」(Sein zum Leben),因為「個人死去,人類生活與世界依然繼續。」4 從社會整體層面來看,一代人的死亡並不代表社會的結束。反之,下一代出生並繼承上一代社群成員的文化傳統,卻令社會「生生不息」。從這意義上,和辻便提出「存有趨於生命」的主張。

相比起死亡這種特殊的經驗,和辻更關心的是一般人的日常生活經驗,因為文化的呈現就是人類日常生活的方式。和辻因而轉向赫德的精神風土學 (Klimatologie aller menschlichen Denk-und Empfindungskräfte)。廖欽彬指出,和辻認為赫德是「從人類日常生活的外表姿態上,找出神秘的、活生生的力量之諸形成。」5所謂力量,就是指生成文化的力量,赫德稱之為精神。因此,赫德極力反對建構一個放諸四海皆準的「普遍原則」去評價所有文化精神的價值,認為每個文化皆有其特殊價值;即使一國極力學習另一個國文化,本國「文化永不能(跟另一國文化)一模一樣,因為它欠缺舊日原有、現已變質的本質,而此本質為塑造另一國文化的影響因素。」6赫德雖然發現了人類的「精神」無法被自然因素決定,但和辻仍認為赫德未有提出一套脫離自然科學的方法學,因而轉向強調歷史性的黑格爾辯證法。

在《歷史哲學》裡,黑格爾視世界史為同一個上帝或絕對精神 (Geist) 之發展,所有文化的發展由相同的辯證法決定。「必然的原則分配給每一世界史人民。這些原則在時間上有必然的承傳,同樣亦有具體的地域特殊性 (Naturtypus der Lokalität),以及地理位置。」7然而,黑格爾卻因而扼殺了每個文化自身的獨立性,因為所有民族文化也只是上帝自我呈現的工具。這種觀點在國族主義盛行的戰前日本實在難以為日本人所接受。和辻為了證明日本文化本身有其自己的發展道路,因而極力論證日本在其人間與風土之互動過程表現出獨特的日本精神。

和辻為了建構自己的風土論,便從直觀經驗出發,考察人如何產生對冷、暖、濕、乾的感覺:

我們感到冷時,並非感到的是冷的「感覺」,而是直接感到「外界的寒冷」或「寒氣」。也就是說,在意向體驗中,作為「感覺到」的寒冷不是「主觀的」,而是「客觀的」。所以,感到冷這種意向的關聯,可以說已經涉及外界的寒冷,超越存在的寒氣在這種意向中才得以成立。因此冷的感覺與外界寒氣如何關聯這類問題本是不存在的。

這樣看來,主觀、客觀的區別,即各自獨存的「我們」與「寒氣」之別是一種誤解。感到冷時,我們已置身於外界寒氣之中。我們自身關係到寒冷並非是因為我們自己已來到寒冷之中。在此意義上,我們自身的存在,正如海德格爾強調的那樣,是以「站出來」(exsistere)、即意向性為特徵的。8

和辻上述對冷感的描述,實有濃厚的佛學「無我」的影子。他否定西方哲學「主客對立」的框架,沒有假設「我們」與「寒氣」的對立,反而指出,我們是在寒氣之中發現感到冷的「我們」。這就是說,自我意識是源於人的感知。文化正正是由這種「觸」和「受」而產生。但寒氣本身沒有決定自我意識的出現,它只是自我意識出現的場所。

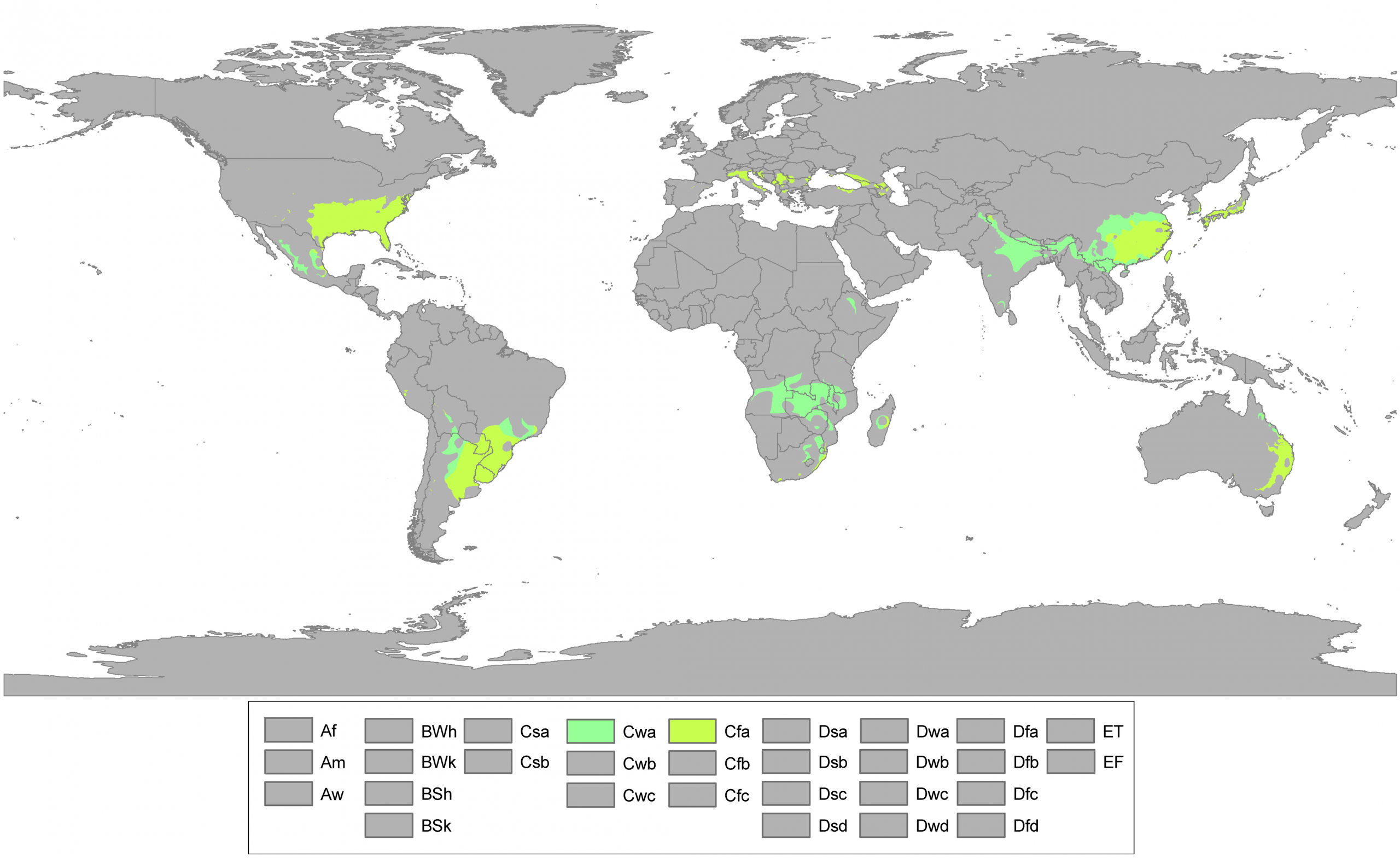

因此,人生活在不同的風土,就會發現不同的自我意識,因而呈現出不同的生活方式。和辻根據自己的地理知識,將風土分成三大類:季風(モンスーン)、沙漠(砂漠)及牧場。而三者的劃分是基於濕度:季風是濕,沙漠則是乾,而牧場則處於兩者之間。而三種風土的特性亦約制了三種不同的民族的生活方式:「季風地帶的人的特性就是忍受和順從,體現這一特點的正是『潮濕』。」9沙漠的「乾燥」卻令環境一片荒涼,因而令沙漠民族致力與環境對抗。10而牧場降水適中,「缺乏濕熱的變化」,11 因此牧場民族追求合理性。其中季風又可以根據濕潤程度及溫度變化再細分成多種類型,包括日本型季風。

和辻認為,日本型季風特別之處在於其四季分明和頻繁的天災——颱風、暴雪和地震。因此日本風土被稱之為颱風型風土。多變的風土促成了日本人豐富的感情。因為日本「常受變化無常的季風」,所以日本人也「感受性強、善於忍耐」。「在這種大雨與豪雪的雙重現象下,日本(的風土)⋯⋯具有熱帶和寒帶的雙重性。」12,而日本人則具有「豐富流露的情感在變化中悄然持續」的突發性,以及「活躍的情感在反抗中易沉溺於氣餒」的隱藏性。13例如東京,夏天可以高達三十度,冬天卻可以跌至零下。既然和辻說人是從冷熱感受發現自我,言則日本人就是在冬天和夏天發現兩個截然不同的自我意識。這樣看來,和辻說日本人豐富情感乃受制約於其風土之變幻無常,也有其道理:正是由於夏冬差異太大,因此日本人在不同季節也發現了不同感受的自我。

若然我們將風土論套用於考察香港風土與人間之互動,則可發現港、日之異同。位處華南的香港屬於亞熱帶季風氣候,冬季盛行東北季風,夏季盛行西南季風;冬季溫暖乾燥。夏季炎熱多雨,甚至暴雨成災,常有颱風吹襲,近年的颱風天鴿和颱風山竹就為港澳帶來嚴重的破壞。由此看來,香港似乎也是「颱風型」風土。但香港卻缺乏日本那種顯著的冷暖變化。香港幾乎不會下雪,夏天可以超過攝氏35度,冬天最冷也不會跌破零度。2016 年一月有次寒潮襲港,市區只有攝氏幾度,大帽山結霜了,一群行山客就湧上山要看結霜,結果有人被困,弄得出動消防員救人。由此可見,對香港人來說,連結霜也是罕見現象。

香港的季節變化並不體現於冷暖變化,而是體現於乾濕變化。若我們將香港14與東京15的氣候圖相比,即可發現,東京降水比香港平穩得多。香港冬季降水只有 20 多毫米,而東京還有超過 50 毫米,但香港夏季降水卻可高達 300 毫米,遠過於東京的 100 毫米。但香港這種乾濕雙重性對植被的影響始終不及日本那種熱寒雙重性強烈。日本的「冬天被小麥和冬草鋪蓋大地,夏天又被水稻和夏草所覆蓋」,16但香港卻是一年三熟的亞熱帶地區,終年都可以種菜和水稻,而且原生樹木多是四季常綠,大部分地區不似日本能夠,春季賞櫻花、秋季看紅葉,只有少數種植了外來花草樹木的地點,如大棠或南邊圍,會在春秋時分堆滿賞花賞葉的遊人。 這就說明四季分明的植物在香港屬於罕見。我們實在難以看出乾濕變化對港人自我意識有何影響。

但若我們若考慮地形因素,就可以發現自我意識形成的端倪。香港跟華南東南丘陵大部分地區一樣,都是山多平地少,除了西北與北部較多平原以外,其餘都是山地為主。雖說是「丘陵」,但香港的山並不矮,如大帽山高達957米,獅子山高495米,後者更成為香港的文化象徵。17而且,香港與臺灣和日本最大差異在於,香港一半土地都是與中國大陸相連的半島,而非孤立於海洋之中的海島。故然香港擁有香港島、大嶼山等263座島嶼,但這些島嶼也非常接近大陸沿岸。而且,在水文上,香港位處珠江三角洲以東,屬於珠江流域,珠江是中國境內第三大河流。這就是說,在水文和地形上,香港始終沒有脫離中國華南地區的格局。

香港深水港的形成事實上也是受到珠江三角洲影響。由於地轉偏向力的緣故(Coriolis Force,物體直線移動因地球自轉而偏移;北半球偏右,南半球偏左),珠江三角洲的沉積物都主要集中在西岸,因此西岸的沖積平原比東岸的大得多。由於沉積物相對較少,因此香港的水也較深。

當我們將香港與澳門相比,就可以發現地形的顯著不同。澳門半島本來只是孤懸於海上的小島,後來由於自然沖積形成連島沙洲,與大陸相連,再經過多年人工填海,才形成今日的面貌。18因此,澳門港口十分淺水。但進入輪船時代,吃水深的遠洋輪船根本無法靠岸澳門,於是香港就取代了澳門的貿易港地位。和辻乘船赴歐時,也是在香港而非澳門靠岸。所以,我們可以說,香港是背河面海,擁有深水港,又適逢英殖統治,因此在輪船時代取代澳門,成為中西文化與經濟交流中心以及海上交通樞鈕。但我們並不能因而斷定香港只得益於海洋,而忽略其地形形成的大陸因素,即河流因素。

由於香港山多平地少,因此市區發展一直面對土地不足的問題。按地理劃分的話,香港分成香港島、九龍和新界(包括離島)三大區域。由於英國人先取得香港島及九龍半島,因此這些地方發展較早;直到八十年代新界發展新市鎮以前,新界仍是以農村及郊野為主,因而保留了不少原居民鄉村。

根據居住地點,香港原居民可分成新界原居民、九龍原居民及香港島原居民,但由於後兩者的土地權益未受法律保障,故漸漸煙沒於市區之中,不似前者依然保存其土地及生活方式。而按族群,原居民則大概可分成圍頭、客家、蜑家和福佬四大民系,前兩者以陸上居多,後兩者以水上居多。和辻在《風土》提及自己所遇上的香港水上人,很可能就是蜑家或福佬人。但隨著漁業息微,他們的傳統承傳亦岌岌可危;只有霸佔土地的圍頭和客家人依然保留其生活空間。

圍頭(或稱本地人,屬廣府民系,操粵語莞寶片,與廣州話相通)和客家人(操客家話梅惠小片,與四縣腔相通)的生活方式跟地形有密切關係,最早在宋朝已開始遷入香港。圍頭和客家人多數務農維生,兩者亦因而經常因為爭奪土地而爆發土客械鬥。結果客家人大多退守山谷或山上,如沙田、西貢、荃灣、屯門、九龍和香港島,除客籍的上水廖氏居住在平原以外,廣闊而肥沃的平原大多被圍頭人霸佔,例如元朗。

從新界原居民的生活方式看來,香港人根本與華南的漢族無異。圍村的生活方式也跟洪耀勳描述的臺灣漢族十分相似:「關連著酷熱的暑氣、強烈暴風雨與濕潤性高的風土、治安又無法被維持的昔日的臺灣生活當中,居住的樣式是牆壁厚、窗戶少且小、濠溝與竹籮圍住周邊、建築守望樓與銃櫃」。19面對土客械鬥以及後來的英國人侵略(如新界六日戰爭),圍頭與客家人無論是住在山地或平原,他們都是以同姓氏族為單位聚居(即使是雜姓村也往往有姻親關係),有些村落更在外圍建成圍牆保護,因而有「圍村」之名。這種生活方式正好符合和辻對中國人的理解:「他們生活在密切的血緣關係中,甚至在有炮擊的危險下也不分離,周圍還有同樣緊密團結的鄉親作壁壘」。20在新界的風土裡,原居民發現的自我意識,就是一種氏族部落意識:同姓的「我們」要與外姓的「他們」對抗,爭奪資源,才能生存。在高舉「家族」的思想下,個人主體性難免受壓抑。

由於港九的發展阻力相對較少,而且城市化歷史較早,因此農村氏族部落的生活方式很快就息微了。即使牛池灣鄉這條客家村今日依然存在於九龍市區之中,其農地面積已大幅減少,大量外來人口遷入,昔日的氏族生活已難以維持,客家話的地位亦早被廣東話取代。

英國以現代化的城市基建,伴隨資本主義和西方化的生活方式和價值,改變了港九的風土和人間,打破傳統氏族網路意味著個人主義的抬頭,使個人取得更多選擇權,包括:(一)居住,(二)職業,(三)價值,及(四)人際關係。在傳統的氏族社會裡,個人移民十分困難。古時,若非有同鄉或姻親或親戚關係,一個外姓人很難忽然來到元郎鄧氏的圍村落地生根。你生於氏族,若不考科舉,就只能子承父業,從事手工、漁、農等行業。信仰價值也是由宗族決定的。如果整村人都拜祖先,有人不拜,他即受排擠。所以當新界原居民改信天主教或新教崇真會時,往往都是一整個村落或宗族改信。22村民的人際關係也是由宗族的親友或鄰里關係決定。

但英國人卻無意中把個人從宗族的枷鎖解放出來;用和辻的說法就是:香港人在城市生活發現了個人的自我意識。在城市的風土裡,你不必與宗族同住,可以自由遷徙。事實上,寸金尺土、空間狹窄的市區亦不鼓勵同一宗族聚居。加上國共內戰後大量移民湧入,他們本身也不一定繼續維持與鄉下宗族的緊密關係(特別是中國改革開放前,港中兩地長期因政治區隔而交流中斷);而港九原居民原有的宗族網絡卻因為城市化而消失。在市區,個人擁有比起鄉村更多職業選擇的自由。同時,你也能選擇自己的信仰(如信基督宗教、加入教會,在教會裡自主建立人際關係網),選擇建立自主的人際關係網,不受宗族限制。從這時起,香港的自我意識才真正跟華南農村形成差異。

可是,香港並非只有港九市區的個人主義。縱使新市鎮把城市生活擴展至新界,由於土地政策對原居民的優待,新界鄉郊至今依然存在宗族部落意識。這就是說:在文化意識上,香港內部的城鄉差異形成了個人與宗族自我意識的雙重性。24新界原居民村落所保留的那種宗族部落意識,其實正是傳統中國農村原有的自我意識。香港不僅擁有華南的風土,而且因為未有經歷土改等政治運動,農村的社會制度亦因而未有大變。在這層面上,香港跟臺灣一樣承傳了傳統的中國文化自我意識。故此,香港的文化哲學絕不能排除中國因素。然而,香港同時經歷了急促的西方化、城市化和現代化,是近代中國最早出現資本主義市場經濟的城市之一。

透過以和辻風土論重構香港文化自我意識形成之過程,本文希望能為往後的香港哲學研究提供方向。往後的研究方向應留意香港在中國近代及英治的歷史脈絡之中,香港的人間如何與風土互動,展現個人與宗族這兩種自我意識,以及這兩種意識如何互動(包括衝突)。

哲學新媒體 Philosophy Medium 是由一群熱愛哲學的哲學人組成的企業組織,致力於透過網路新媒體的創意方式,推廣哲學教育、提供哲學知識,以期點燃人們對智識與思辨的熱情,滿足大眾對哲學的需求與想望。