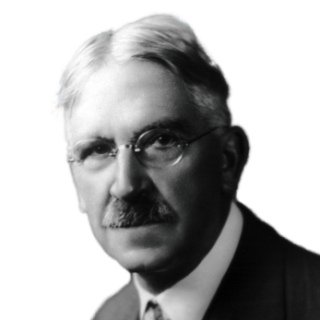

杜威和裴爾士、詹姆士並列為美國實用主義的早期創建者,或可說是二十世紀前半葉中最有影響力的美國知識份子。他的教育理論與實驗遍及全球,他的心理學理論後來成為科學學門,而他有關民主的理論與踐行則形塑了好幾個世代在學院中和實際上的論辯。對於倫理學、知識論、邏輯、形上學、美學以及宗教哲學,杜威都發展出廣博的、常是系統性的觀點。由於他的哲學方法通常是系譜學式的,將他的觀點置於更廣泛哲學的哲學史之中,因此我們可以在杜威的作品中發現一套完整的後設哲學 (metaphilosophy)。

杜威和裴爾士、詹姆士並列為美國實用主義的早期創建者,或可說是二十世紀前半葉中最有影響力的美國知識份子。他的教育理論與實驗遍及全球,他的心理學理論後來成為科學學門,而他有關民主的理論與踐行則形塑了好幾個世代在學院中和實際上的論辯。對於倫理學、知識論、邏輯、形上學、美學以及宗教哲學,杜威都發展出廣博的、常是系統性的觀點。由於他的哲學方法通常是系譜學式的,將他的觀點置於更廣泛哲學的哲學史之中,因此我們可以在杜威的作品中發現一套完整的後設哲學 (metaphilosophy)。

杜威的「文化自然主義」(他偏好用「實用主義」和「工具論」這樣的名稱)是在達爾文式的世界觀範圍內,對哲學提出批判與重構。跟隨詹姆士的腳步,他認為哲學變得過度技術性與智性化,偏離了日常的社會條件與價值。他相信哲學需要重新連結到生活教育(哲學作為「教育的一般理論」),也就是在最一般層面提出社會批判,一種「對批判的批判」。

以達爾文演化論的用語來理解,哲學變成一種彼此依賴的環境與生物所採取的活動。從這個主動適應的立場出發,杜威批評傳統哲學家偏好從生活脈絡中抽象出與具體化概念的傾向。與其他古典實用主義者一樣,他批判形上學與知識論中的二元論(例如心/物、自然/文化、自我/社會,以及理性/情感...等等)將其元素重構為更大連續體的一部分。例如,人類思考並不是對他想認識的世界進行範疇外在化的現象;實際上,這樣的認識並非純粹的理性企圖,想要避免幻覺並發現終極「實在」或「真理」。不如說,認知是擁有演化能力的生物透過思想和語言來處理問題時採用種種方法中的一種。如此,心靈就並非被動的觀察者而是主動適應環境、進行實驗與創新的引擎;觀念和理論就並非超越文化的理性核心,而是在文化之內的功能,根據因時制宜、實用式的基礎而受評判。所以,認識也就不是「神聖的火花」,因為雖然認知(或用杜威的話來說,「探究」)活動包括算性的或理性的元素,但這些元素卻與身體與情感緊密相

在學院之外,杜威是一個活躍的公共知識份子,將哲學上的洞見注入到當時的各種議題中。他討論許多重要道德主題,像是人類自由、經濟異化、種族關係、女性投票權、戰爭與和平,以及教育方法與目標。他通常也將公共研討時獲得的發現,整合回他的學院理論。這個實踐、理論再加以實踐的作法,強化了杜威知性事業中的所有領域,或許也說明了為何他的哲學在許多學術與實踐的領域中一直都很有效用。杜威思想的豐富之處持續出現在美學、教育、環境政策、資訊理論、新聞學、醫學、政治理論、精神醫學、公共行政、社會學等領域,以及哲學本身。